[本站讯] 为深入学习党的光辉历史,缅怀革命先烈,传承红色基因,筑牢理想信念之基,近日,我校暑期“三下乡”社会实践团一行九人,怀着无比崇敬的心情,奔赴位于辽宁省锦州市的辽沈战役纪念馆,开展了一场深刻而富有教育意义的红色主题实践活动。此次活动旨在通过实地探访与沉浸式学习,引导青年学子重温峥嵘岁月,汲取精神滋养,激发新时代的使命担当。

巍巍塔山松柏翠,拳拳赤子敬英魂

夏日的辽沈战役纪念馆,在苍松翠柏的掩映下更显庄严肃穆。实践团成员们首先步入的是庄重的纪念塔广场。高达16米的辽沈战役纪念塔巍然耸立,塔顶手持红旗的战士雕塑目光如炬,仿佛仍在指引着前进的方向。塔身正面,朱德委员长题写的“辽沈战役革命烈士永垂不朽”十二个鎏金大字在阳光下熠熠生辉。全体成员在塔前列队肃立,静默致哀,向在辽沈战役中英勇牺牲的革命先烈们表达最深切的怀念与最崇高的敬意。那一刻,空气中弥漫着历史的厚重与青春的沉思,跨越时空的对话在此悄然开启。

步入历史长廊,感悟决战风云

跟随讲解员的步伐,实践团成员们走进了辽沈战役纪念馆的主体陈列馆。馆内丰富的文物、详实的史料、现代化的声光电技术,共同构建了一幅波澜壮阔的历史画卷。

在“战史馆”中,大量珍贵的图片和历史文件,系统展示了辽沈战役爆发的时代背景、中共中央和毛泽东主席关于战略决战的英明决策,特别是“封闭蒋军在东北加以各个歼灭”的战略构想。成员们认真聆听,不时驻足凝视,深刻体会到当年决策者们高瞻远瞩、运筹帷幄的雄才大略。

步入“支前馆”,一幅“车轮滚滚”的支前画卷徐徐展开。推着小推车、抬着担架的民工队伍,赶着大车运送粮弹的翻身农民……一个个生动的场景,一件件朴实的实物,无声地诉说着“人民是靠山”的真理。实践团成员王同学感慨道:“看到这些,我才真正理解了什么是人民战争。正是千千万万普通民众的倾力支援,奠定了胜利的基石。这让我们深刻认识到,任何时候都不能脱离群众。”

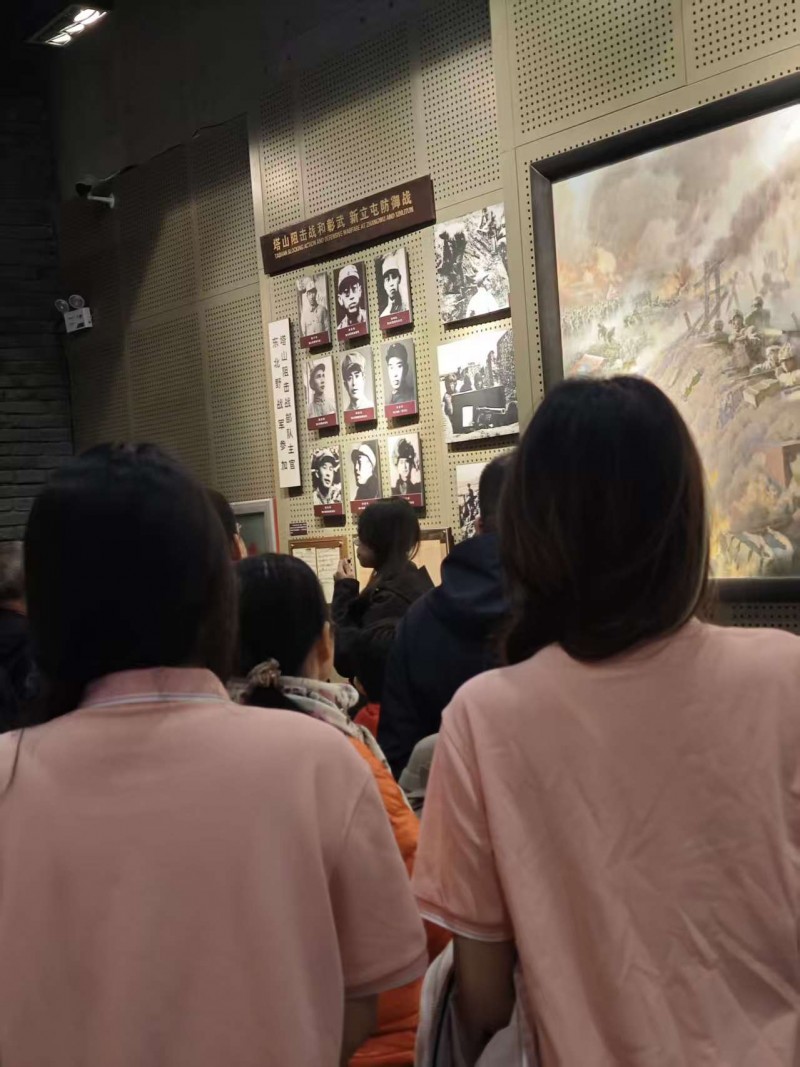

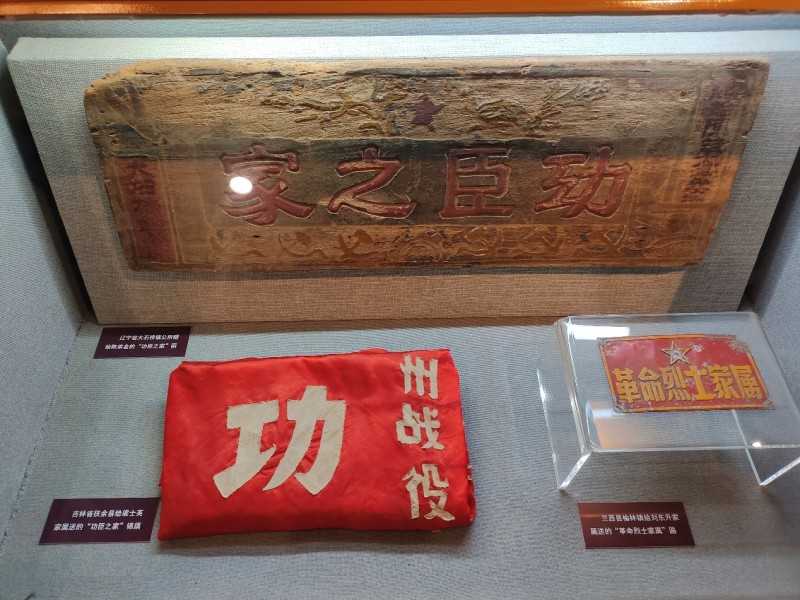

“英烈馆”是整个参观过程中最触动心灵的地方。这里记录了无数为辽沈战役胜利献出宝贵生命的英雄儿女。从舍身炸碉堡的梁士英,到在解放锦州战斗中牺牲的朱瑞将军,再到无数连姓名都未曾留下的普通战士,他们用青春和热血铸就了不朽的丰碑。面对展柜中泛黄的家书、破损的遗物,成员们神色凝重,眼中饱含热泪。“哪有什么岁月静好,不过是有人替我们负重前行。他们的牺牲,我们永远不能忘记。”实践团葛同学动情地说。

身临其境强体验,VR技术启新思

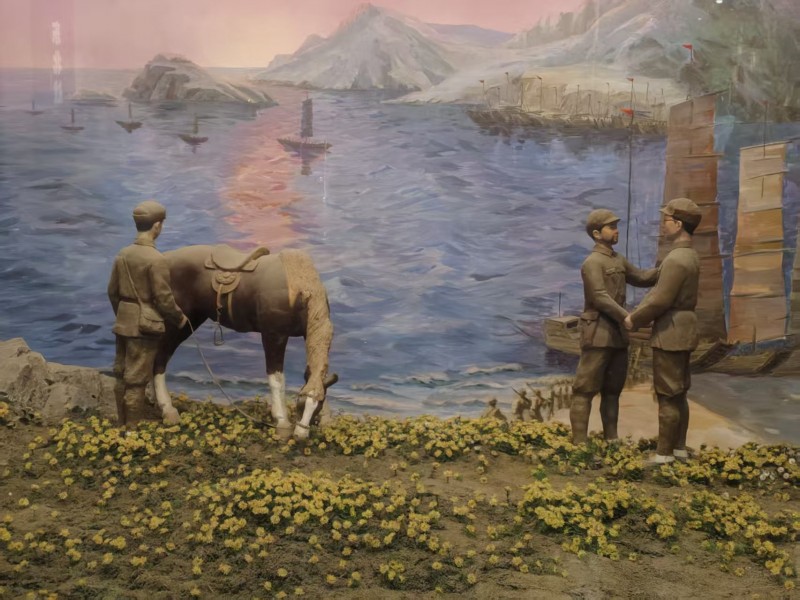

纪念馆还巧妙运用了全景画馆和VR(虚拟现实)等现代科技手段,极大地增强了参观的体验感和代入感。在气势恢宏的全景画馆《攻克锦州》中,巨幅环形画面与地面塑型、灯光音响完美结合,生动再现了锦州攻坚战的激烈场景。炮火连天、硝烟弥漫,战士们冲锋陷阵的呐喊声仿佛就在耳畔,实践团成员仿佛穿越时空,亲临那场决定中国命运的战略决战现场。

交流研讨凝共识,青春誓言表决心

参观结束后,实践团在纪念馆的学习区内组织了专题研讨交流会。九名成员围绕“辽沈战役的精神内涵与时代价值”、“新时代青年如何传承红色基因”等议题,结合所见所闻、所思所感,展开了热烈而深入的讨论。

大家一致认为,辽沈战役的胜利,是党中央英明指挥的结果,是人民军队英勇奋战的结果,更是广大人民群众全力支援的结果。它所蕴含的“敢于斗争、敢于胜利”的革命精神,“服从大局、严守纪律”的团结精神,“一不怕苦、二不怕死”的牺牲精神,是激励我们不断前进的宝贵精神财富。

实践团团长董同学在总结发言中表示:“作为新时代的大学生,我们生在红旗下,长在春风里,更应铭记这段血与火的历史。我们要将这次参观学习汲取的精神力量,转化为刻苦学习、锐意进取的实际行动,努力提升自身综合素质,将来为服务国家、服务社会、服务人民贡献自己的青春智慧和力量。”

结语:征程万里风正劲,重任千钧再出发

此次辽沈战役纪念馆之行,对我校暑期“三下乡”社会实践团的九名成员而言,不仅是一次历史的回望,更是一次灵魂的洗礼和精神的淬炼。它让抽象的党史知识变得具体而深刻,让爱国主义情怀在青年心中牢牢扎根。成员们纷纷表示,将把这次活动的收获带回校园、带到今后的学习生活中,争做红色基因的自觉传承者和坚定实践者,以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志,投身到实现中华民族伟大复兴中国梦的壮阔征程中,书写无愧于时代、无愧于先辈的青春华章。

(供稿:辽宁工业大学暑期“三下乡”社会实践团)

(日期:2025年7月27日)